企業が、どのように地球温暖化と関わりをもち

その解決のために、どんな役割を担えるのか?

本業を活かした貢献が、果たしてできるのか?

この課題にチャレンジしたいという想いを持った

住友林業・アスクル・ヤンマー(※)の民間企業3社が集まり

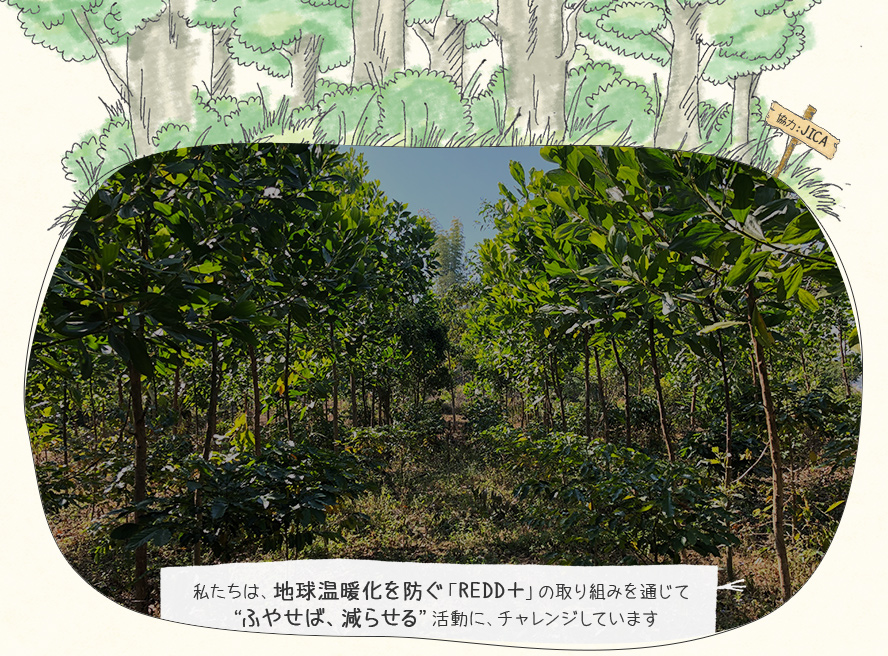

「REDD+」を通じて途上国の森林保全に取り組んでいます。

場所は、ベトナム北西部のディエンビエン省という地域。

国際協力機構(JICA)とともに、2013年8月から

技術指導や物資支援のための資金提供を行ってきました。

思うようには進まないことも経験していますが

すぐには答えがでない温暖化問題の難しさを知ったからこそ

このチャレンジを続けていかなければならないと思っています。

地球温暖化防止に向けた国際的な話し合いも

私たち企業の試みも、まだ始まったばかりです。

\とはいえ、トホホなことも続出中…/

※ヤンマーは2015年3月まで参加。

最近問題になっている「地球温暖化」を防ぐための

国際的な取り組みのひとつです。

REDD+;Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation and the role of conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks in developing countries

19世紀後半から、世界の平均気温や海面水位は長期的に上昇し続けています。

日本の平均気温も、ここ100年で約1.1℃の割合で上昇。

猛暑日や熱帯夜の日数も増えています。

このような現象が、「気候変動」や「地球温暖化」です。

実は、これまで排出された温室効果ガスの20%以上が

途上国の森林が消失し、土地利用が変化したことが原因と言われています。

国際社会は、こうした途上国の森林を守り、森林の減少や劣化を防いで気候変動を緩和させるための取り組みを提案しました。それが「REDD+」です。

森林破壊により、大気中に出される二酸化炭素(CO2)の量を減らすこと。

行き過ぎた伐採を防ぐために、その国や地方政府が主体となり

住民と共に森林保全や植林を行って、大気中のCO2を吸収します。

また、森林に過度に依存しない住民の生活向上も行います。

こうしたREDD+活動により、森林が炭素を吸収・固定する機能を維持したり高めていくことができるのです。

かつてフランス軍が撤退を余儀なくされた戦いの地

ベトナム・ディエンビエン省で、私たちはREDD+

活動に参加。

ディエンビエン。あまり聞いたことがない地名だと思いますが、歴史的には

第一次インドシナ戦争で最大の戦闘「ディエンビエンフーの戦い」が

繰り広げられた地として知られています。

日本からベトナム国のハノイまで約3,600km、5時間半。

さらに、飛行機を乗り換えて、約1時間の所にあります。

ラオスと国境を接するこの地域は、山深く、少数民族が多く住んでいます。

高地にあるためか空気は澄み、空の青さや山並み、田んぼの緑がまぶしく映り

のどかな田園風景は、かつての日本の農村を思わせ、懐かしい感じがします。

ただ、都市部から遠く離れているために農業のほかに目立った産業もなく

ベトナムの中でも所得が低い地域とされています。

ディエンビエン省には多くの村がありますが、私たちが支援したのは

同省の中でも高地で生活するモン族たちの村である

「Long Luong1村」「Long Luong2村」「Long Hay村」「Long Nghiu村」。

焼畑をして収穫される作物が村人の生計を支えているため

森林消失の問題を抱えてきました。

ディエンビエン省はメコン川や紅河などの主要河川の上流にあり

農業用水、生活用水、水力発電などの都市部の水源として重要な地域です。

しかし、この地域の住民による“過度な焼畑”などが原因で

森林の破壊や劣化が深刻な問題となってきました。

森林用地75万haのうち、約半分は木が生えていない草地や灌木地です。(※)

(※ 2013年ベトナム政府統計より)

このような状況に対して、ベトナム政府は森林保護や植林を行ってきました。

しかし残された自然林を守っていくうえで、住民の焼畑は依然として脅威です。

また、森林の管理者が明らかでなく、保護する森林の境界も明確でないことが

森林管理をより難しいものにしています。

焼畑はいけないこと?

森・仕事・対話・仲間をふやせば、CO2が減る。

ふやせば、減らせる!_これが、私たちの活動です。

たくさんの炭素を蓄積しているディエンビエンの森林を守るために

私たちは、JICAの技術協力プロジェクトである

「北西部水源地域における持続可能な森林管理プロジェクト

(SUSFORM-NOW)」に参加・協力してきました。

・木を切るルールや木を植えて育てることの大切さを、住民に理解してもらう。

・と同時に、焼畑や森林伐採に過度に頼らない生計の道を作る必要があります。

そして

“森をふやす! 仕事をふやす! 対話をふやす!” 結果 ⇒ CO2が減る!

これが、私たちの考えるREDD+活動。チャレンジです。

一度失われた森が再び森になるには、多くの労力と長い年月が必要です。

現地では、森林パトロール、森林の管理者の確認などの活動をしています。

残っている森を守るため、村落ごとに森林パトロール隊を作り、

無計画な伐採や開墾、焼畑などの監視を定期的に行いました。

また、記録をつけることの大切さや、記録方法も指導。

組織的に森を守るトレーニングは、継続していくうえでとても大切です。

パトロールの継続やチームの結束が高まることを期待して

隊のメンバーにオレンジ色のユニフォームを提供しました。

\結構気に入っていただけました!/

過度な利用で失われてしまった森林を回復することも大切です。

ディエンビエンでは、植林や天然更新といった方法で森づくりをすすめました。

プロジェクトから提供された在来樹種の苗を中心に、植林研修を受けた村人たちの手によって植林が行われました。

その土地に残った親木を中心に、森林を自然に回復させる取り組み(天然更新)にもチャレンジしています。芽生えた木が家畜に食べられないように、保護するための柵作りや下草刈りの支援・指導も行いました。

ディエンビエンでは、森林の管理者や森林の境界が不明確なケースが多く、無計画な伐採が行われやすくなっています。残された森を守るためには、森林の管理責任を、はっきりさせることも大切です。

プロジェクトでは、村人が役所と一緒に現場を訪れて森林境界を確定し、森林分与を促し、境界を示すコンクリートポールの設置を支援しました。

ディエンビエンの森林破壊の主な原因は、過度な焼畑です。

過度な焼畑に依存した村人の生活や収入を得る手段を変えていく取り組みは、森づくりと同じくらい大切なことです。

例えば

地域の市場に卸せるように豚や魚の飼育、果樹や野菜の自家栽培で

これまでとは違う“森林以外からの収入や食料”を得ることができます。

押し付けの活動にならないよう、

村落ごとに会合を開いて村人自身が希望する活動を選択し、

それをプロジェクトが支援する形で、新しい仕事を取り入れてもらいました。

\押し付け活動にならないよう、心がけています/

定期的に現金収入が得られるよう、養豚・養魚の技術指導や、

母豚・養豚小屋、稚魚・養殖池を準備するための資材などの初期投資を支援。

\ 魚が死んじゃって、

ウオウサオウすることも /

\ 豚さんに感謝! /

村人の住居近くに、野菜や果樹を植える取り組みも支援。

植林と同じように、苗木を植えてから水牛などの家畜に苗が食べられないように保護をするのが当面の課題です。植林した経験がほとんど無い村人たちに、植林や苗木の管理方法を研修するのは、ひと苦労。

果実を収穫できるまでには数年かかるので、下草刈りやせん定など、細やかな栽培管理が続けられるか少し心配です。

ディエンビエンは、ベトナムでも有名な米の産地です。

プロジェクトでは、稲わらに種菌を植え付けるキノコ栽培に挑戦しました。収穫サイクルが短く市場価格も良いので、うまくいけば安定した収入源になります。しかし、市場に卸す前に自分たちで食べてしまうという初歩的な問題が発生。

2年目には、ディエンビエンフー市内での販売も試行。

プロジェクト終了後、どんな展開になるかは、モニタリングを通じて見守っていきます。

村人たちの多くは、焚き火のような方法で日常の炊事をしています。これでは熱効率が悪くて薪の使用量が多くなっています。

そこで、熱効率を上げるカマド(七輪の様なもの)を提供しました。薪の使用量を減らすことに貢献できるだけでなく、主に女性が行っていた薪集めにかかる時間と労力を大幅に軽減することもできます。

こうして出来た時間を、他の生産活動に使うことができれば、所得の向上にもつながります。

現地の人々に、森林保全の大切さを日ごろから意識してもらえるように。

また、生計向上のための技術について理解を深めてもらえるように。

看板やポスターによる普及啓発にも努めてきました。

研修とあわせて、こうしたポスターを日常的に目にすることで

さまざまな活動が、現地に根付いていくことを願っています。

\ こんなトコにも /

\ こんなトコにも /

\ こんなトコにも /

さらに、コミュニティーの管理機能を高めていくことも大切です。

プロジェクトから家畜や資材などの支援を行うときは、共有財産として家畜を貸し出したり、村落基金に返済をしてもらうように融資の仕組みづくりも進めました。このような共有財産を管理する、村落管理委員会の設立運営が上手く機能していくかが、活動全体を続けていくうえで重要になってくると思います。

2013年から一緒に活動、チャレンジしている

私たちと、その仲間たちを紹介します。

このサイトで紹介している、ディエンビエン省でのREDD+実証活動は

民間企業である住友林業、アスクル、ヤンマーと

独立行政法人JICA(国際協力機構)が連携協定を結んで行ってきました。

活動に参加している私たち3社のこと。そして、以前から支援を行ってきたJICAと、その現地実施機関SUSFORM-NOWの担当者を紹介します。

(2013年~2015年)

「企業が、どのように地球温暖化と関わりをもち

その解決のために、どんな役割を担えるのか?

本業を生かした貢献が、果たしてできるのか?」

と、唱えつつ日々奮闘。

3歩進んで4歩下がるような事態もあったりして。

それでも、気がつけば5歩前進していることも。

とにかく、アクション、チャレンジ、続けていけば

ふやせば減らせることがある!と信じています。

\こっちも見てね〜/